、

3週目は真冬並みの寒さになりましたが、月末はようやく春らしくなってきました

2週目にパピエさんのアトリエ小屋の外構工事が始まったそうで、見に行かせてもらいました

外はまだ工事中でしたが、中のロフトに手摺が付いていました

これはイギリスのアンティークもので、元は外のフェンスだそうですが、

オーダーしたみたいにピッタリです

”ほぶりっく”という外構屋さんはアンティーク屋もやってるそう、

いやアンティーク屋が外構もやってる?

まあどちらにしてもかなり有名なお店だそうで、パピエさんのランチを一緒に

いただいたんですが、普段は愛知県から全国を飛び回ってるそうです

・ ・

、

玄関前のミモザも咲きましたが、サルノコシカケが付いたせいか花はいつもの半分くらいです

、

、

、

花器は陶芸体験で作られた先生の自作だそう

ちょっと歪んた姿が絶妙で、こんなのができるならもっと作ればいいのに、と言うと

ただ笑っておられるだけです

いいものをたくさん見てしまうと、自分では作れなくなるものなのかもしれません

(その点自分はなにも知らないので、何でも作れる(^^;))

・ ・

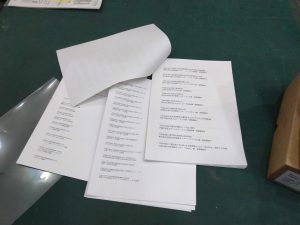

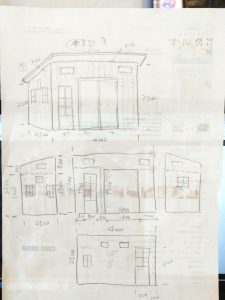

組み立て茶室のDMを送る前に、別バージョンを追加することにしました

、

閉めるとうっすら外の光が入って、全部上げると開放的になります

これは75万円で、通常より24万ほどリーズナブルです

、

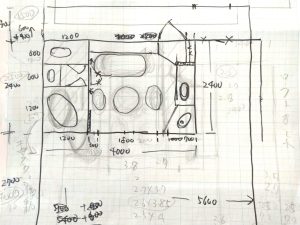

もう一つは掘りごたつ風の腰掛バージョンです

これはモニターになってもらってるfufuさんのお客さんの提案だったそうで

それはたしかにいいとと思ったので、早速やってみました

畳の一部を細長い畳に敷き替えて、釜の周り2面を床の高さ分抜いて足が入るようにしました

、

正座が苦手な人にはぴったりで、お客さんも4人までなら座れます

予想通りこれはとっても楽なので、オプションではなくもれなく付属することにしました

実際に使ってもらうとこんなアイデアが出るのでおもしろいですね

、

消防対策として、自動消火装置と消火器、煙感知器、IHヒーターの4点セットも付属しました

月末に、これらを追加したDMをようやく30部ほど発送しましたが、まだ反応はありません

印刷した300部全部出してダメなら、この企画はまたしてもお蔵入りになるかも・・

・ ・

暖かくなって日も長くなってきたので、小屋作りにはありがたい季節です

寝室の窓から見える比良山系も最後に雪景色です

、

小周りの木も芽吹きはもう少し先のようですが、小さい新芽の元が見えます

もうすぐあのチミチミっとした新芽がすべての木の枝に付いて、山がふわっとした霧のような

緑に覆われるはずですが、その景色は桜の花より短い、ほんの一瞬なんですね

キッチンの上に吊り戸棚を付けました

ところが計算ミスで下の流し台より10㎝長かったので、右側に棚を作ってごまかしました

、

➡

➡

その右側は薪ストーブを置く場所なので、床にレンガを並べました

、

狭い部屋で酸欠にならないように、後ろの壁に吸気口を付けます

実際に燃やすと、ここからけっこう風が入ってきます

横の壁は断熱用にレンガを積むつもりだったんですが、ただでさえギリギリだった幅が、

吊戸棚のサイズミスで横の棚を作ったために、そのスペースが無くなってしまいました

断熱壁は壁から少し隙間を開けて、空気層を取る必要があるんです(お高いストーブでは必要ないですが)

仕方ないので、薄いケイカル版を立てることにしましたが、そのままでは見た目がよくないので

レンガ風に加工することにしました

やり方は去年ワークショップで作ったガーデンプレートと同じです(大きさが違うだけ)

、

、

、

濃い色や薄い色を垂らしこんでヨゴシをかけてから、はみ出した目地を埋めると

2時間でなんちゃってレンガ壁の完成です

、

、

そこで、はみ出してる部分の裏に本物のレンガを積んで、側面を同じ色に塗りました

、

これでぱっと見は本物のレンガに見えるはず?。何とか空気層も確保できました

次に煙突を付けます

壁を少し大きめに開口して、ケイカル板2重の断熱ボックスを入れます

今のストーブもこのやり方で10年使ってるので、多分大丈夫だと思いますが

実際に燃やして熱くなるようなら、またやり替えるつもりです

直接煙突が触れる外側は、たまたまあった窯業系サイディングの半端で支えました

、

これで外側の煙突が設置できました。高さは約3mですが小さいストーブなので

これで空気の引きは十分だと思います

ストーブの設置はこれで3台目になりますが、今回は一番最初に使ってたものを再利用するつもりです

そのストーブは一時裏庭で焼却炉にしたんですが、他に置く場所がなくてそのままセメント擬岩の中に

長い間隠したままになっていたのですが、久しぶりに開けてみるとさすがに錆びだらけでした

、

とりあえず分解してからワイヤーブラシでこすって耐熱スプレーを吹きましたが、ボルトが錆びついて

取れなかったので、一部カットしたのでストーブ自体の気密性が、かなり悪くなったはずです

、

、

さっそく廃材を燃やしてみました

最初は少し煙ったけど、燃え出すと引きもよくなってきました

元々ホームセンターで買った安物のストーブなので、気密性もあまり関係ないようです

、

外は寒雨でしたが、狭い小屋はすぐに暖かくなって、これでヤカンも沸かせそうです

でももう春なので燃やす必要はなさそうですが、山小屋風ディスプレイの小道具にはなっています

➡

➡

➡

➡

➡

➡