、

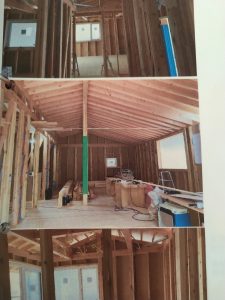

自宅のお隣の土地は半分に分割販売していましたが、ウチに近い方は売れたようで

基礎工事が始まっています

、

前回の解体工事もそうでしたが、真近に一から新築工事を見れるのはとても勉強になります

、

、

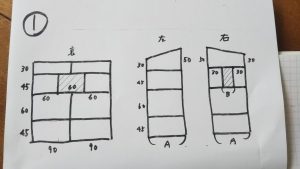

間口はウチより少し狭いですが、うまくレイアウトして駐車場のスペースも確保しています

それに比べると、ウチの門周りにはかなり無駄があるように思ったので、

隣の工事の音がある間に、ウチの外構もこの際やり直すことにしました

普段はデッキの下にヨメの軽を置いてるんですが、セレナがあるときは前に横向に置いてました

前の道は比較的広くて向かい側に家がないので、30年近くこれで問題はなかったんですが

一応路駐になるし車の出し入れも面倒なので、前から何とかしたいとは思ってたんです

、

間口が狭いわりに階段の横に広いデッドスペースがあるので、ここを使えば2台縦に並びそうです

、

今の階段はまだ新築の時に、二人で壁に足場板や床にタイルを貼ったりしてDIYしたのですが

これも大分傷んできてたので、ちょうどいいタイミングかもしれません(逆によくもってたもんです)

、

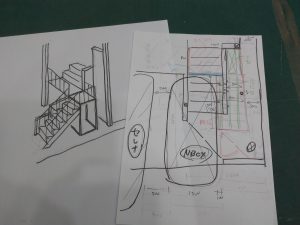

採寸してからプランを立ててみましたが、門と階段を4段分やり替えれば、何とかいけそうです

(少し前に飛び出すので、車庫証明は取れませんが)

ただそのためには、いろいろクリアしなければいけないことがあります

、

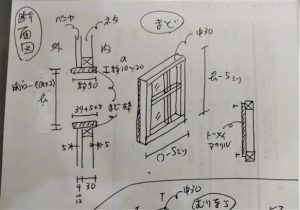

まず、撤去しなければいけない真ん中の門の壁の上に、ウッドデッキの柱が乗っています

ウッドデッキは残したかったので、この柱を切っても大丈夫なように補強することにしました

、

、

両面を防水塗装したコンパネで塞ぎました。枠だけでは弱いですが、面材を付けることで

一枚物になり、柱に替わる大きな棚受けができたことになります

雨が中に入らないように、上をルーフィングで塞ぎました

、

それでもこれだけではまだちょっと不安なので、家の柱に付ける金具を作って

そこからワイヤーで梁を吊りました

、

さらに階段ができたら梁も金具で繫いで、階段手摺りのポールで支える予定です

、

、

切った柱を抜くときはさすがにちょっとビビりましたが、特に垂れることもなかったので

後でデッキにも(恐る恐る)乗ってみると、全然びくともせずにがっちりしてました

まずは第一関門クリアです

、

→

→

その壁の横にDIYで作った花壇と水栓スペースも撤去しましたが、この壁を取るのは一番最後の予定です

、

次はこの階段横の壁です

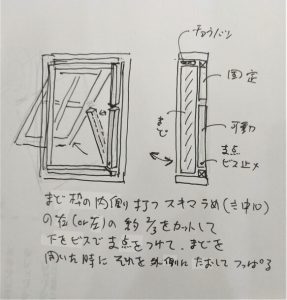

最初はこのままで、右側に新しい階段を付ける予定でしたが、それでは狭まかったので

この壁をまたぐ形に変更したために、上の当たる部分をカットしなければいけなくなりました

でもこれはコンクリートでできています

、

中がコンクリではなくブロックでできてることを期待して、サンダーの刃をコンクリ用に替えて

両面から少しずつカットしていきます

、

途中で刃を大きいものに替えてなるべく深く切ってから、バールを入れてまず上の段を取りました

中はやはりブロックだったので比較的楽に切れましたが、つなぎ目はセメントと鉄筋が

入ってるのでかなり苦労しました

、

次に下の段ですが、ここは新しく付ける階段に合わせて段々に切ります

、

一番下の段が、ブロックではなくコンクリだったので、持ってたハンマードリルで割りました

、

この壁の右側に新しい階段の受けを固定する予定です

エゴの木をなるべく切らずに残したいのですが、ギリギリです

、

新しい階段は鉄で作るんですが、それができるまで仮の階段を足場板で作りました

奥に入れる道幅も残したいのですが、この階段幅ではやはり狭いですね

、

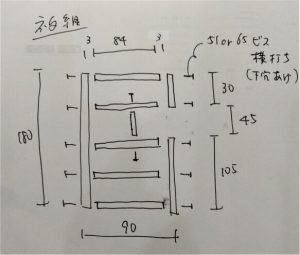

並行して工場でその階段を作っていきます

本体は加工がしやすい30角のLアングルで作って、天板は人工樹脂のデッキ材を使います

、

階段の支えは、さっき言ったように最初は2本の予定だったのを、後で3本に増やしました

この1本目と2本目の間に、壊した壁が入るプランです

、

、

分解できるように全てボルト組なんですが、そのボルト穴を開けるのにこのドリル歯は便利です

サンダーの刃も今の物は薄くて切りやすいし、昔仕事で鉄工をやってた頃に比べるとホント進化してます

「あの時これらがあったら、ずっと楽だったのにー!」と、つい思ってしまいますね

、

その段々に踏板の天板の乗せると、ほぼ全体の形が見えてきました

後は手摺りを付けて天板を貼れば完成ですが、続きは来月です

→

→

→

→

→

→