、

前庭は長い間咲いてたコスモスも抜いて、また小屋と壁が見えてます

殺風景ですが、こんな庭もちょっといいですね

(ひょっとしてそういう発想を突き詰めていくと、枯山水になるのかも・・?)

そんな中で、ローズマリーとユーカリがすっかり大きくなってきました

道のヒメイワダレソウは、土を被せてからは全然出て来ません

ひょっとしたら、養分のない砂地の方が向いていたのかも

まあ春に期待します

抜いたコスモスの茎は、コンポストに入れても、たい肥にならないので

乾かしてからまた燃やします

・

木の選定の時期ですが、太い枝はもう枝切バサミでは切れない太さになっています

高枝切りハサミの先に、セットのノコ刃を付けてやってみても、けっこうやりにくいです

そこで、またネットで色々探してみると、高枝切り用のチェーンソーっていうのがありました

ただチェーンソーは粗い刃がそのまま出てるので、いかにも危なそうだし

重さも3キロ以上あるので、かなり使いにくそうです

、

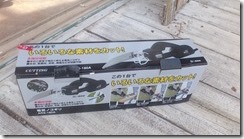

迷っていたら、近くのホームセンターで電動ノコギリが4000円程で売ってました

重さも1,5kgなので、これを使ってみることにしました

棒の先にガムテで留めて、すぐ完成

まず試しに低い枝を切ってみました

けっこういい感じなので、高枝に挑戦

軽く添えるだけでこれ位の枝が切れたので、十分使えそうです

重さは1,5kgなのに、先に付けて使うとけっこう重いので、3kg以上は多分無理ですね

脚立に乗って使うともっと楽かもしれませんが、それなら棒はいらないかも

それと音がやたらうるさいのと、コードが邪魔なので、バッテリー式の

コードレスタイプならもっとよさそうです

・

隣の畑を借りてるいつものおじさんに、湖岸の柳に生えてたヤナギタケをもらいました

30cm近くもあるりっぱなキノコです

以前もらっておいしかったので、また採れたらください、と言ってたんでした

「もう歳なので、いつまで来られるか分からないので、ポイントを教えておいてあげよう」

と、秘密の場所(?)も教えてもらいました

・

実はこのおじさんの”おかげ”で、この土地を(予算内で)買うことができたんで、

ウチにとって彼は、ちょっとした恩人(?)なんです

ここは3年売れ残ってて、不動産屋も半分あきらめて、どんどん値下がりしてたんですが

そのわけは、(後で分かったんですが)いつも隣で畑仕事してるこのおじさんが、

土地を見に来る客全員に「ここは家が建たない土地だからやめなさい」と忠告してたんですね

それは、結果的にはおじさんの勘違いだったんですが、

ウチが最初に見に来たときは、たまたま雨の日で彼はいなかったんです

次に来たときは、もう契約した後だったんですが、そうとは知らないおじさんに

やっぱり「やめときなはれ」と言われて、返事にこまりました(笑)

、

・ ・

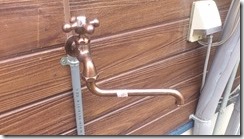

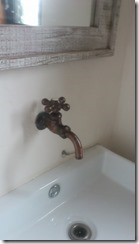

先月ここまで出来てた外の手洗い場は、後ろの板壁も付きました

先月ここまで出来てた外の手洗い場は、後ろの板壁も付きました

、

古い垣根をバラシて、バックの板壁を作ったので、超ジャンクです

これもけっこう好みなんですが、さすがにちょっとラフすぎるので、上から白ペンキを塗りました

板壁にしてると、棚やフックをどこにでもつけられるので便利です

・

玄関の横をようやくかたずけました

玄関は家の顔といわれるのに、いつもは雑然と物置場になってました

靴棚がなかったので、横に置いてた7段のアイアン棚の全てに棚板を乗せて、

靴棚にしましたが、けっこう収納できそうです

、

横の壁にアイアンの手摺を付けて、傘立ては奥のピザ釜ルームで丸棒を溶接して作りました

仕上げに、ヤマゴボウのスワッグをアイアンにからませて飾りました

ここには何でもあるので、すぐに出来て便利です

これでお客さんがたくさん来ても大丈夫です

・

すっかり薪ストーブの季節です

昔アウトドアで使ってたダッチオーブンがあったので

ストーブの上に置いて、キッチンストーブにしたいと思いました

でもこのストーブは小ぶりなのでちょっとはみ出して落ちそうです

そこでこの溝を利用して落ち止めを付けることにしました

鍋の裏は3本の足がついてたんですが(3本というのがアウトドアっぽいです)

溝の位置に合わせて、さらに丸棒を2本溶接しました

鋳物なので、溶接はしにくいんですが、何とか付きました

それにしても溶接機があると何かと便利ですね

これで溝に引っかかって落ちないはずです

でもストーブの天板と離れてて熱が伝わりにくいので、さらに脚をぎりぎりカットして低くしました

・ ・

先日ウチの工房でキッチン棚を作られた方から、その上に付ける壁付の棚をオーダーされました

建て替えられた別荘に付けるんですが、その場所が湖北の高島だったので、

ついでに取り付けに行ってきました

、

この棚の上の壁に付けます

付ける高さを調整するために、色んなものをかませて使いやすい高さを見てもらいました

壁のネタを探して、しっかり壁にビス止めしました

びわこのキッチン棚と同じ跳ね上がの扉です。

いない間に地震で中の物が落ちないように、開き止めの金具も付けました

対面キッチンのカウンターともマッチしています

リビングテーブルのベンチもウチで作られたものです

そしてせっかくなので、ちょっと家も見せてもらいました

二階のベランダには

なんと露天風呂がありました

浴槽は旦那さんこだわりの信楽焼だそうです

そのお風呂からは松林の間にびわこが見えます

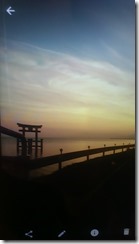

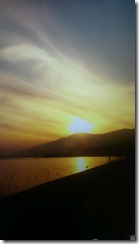

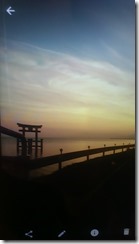

帰りにその松林に行ってみました

木をくぐると・・

夕暮れのびわこが広がりました

高島はウチと違って琵琶湖が一番広い所なので、こんな景色がみれるんですね

帰り道の白髭神社ではちょうど夕日も見れました(湖西で夕日とは・・)

・ ・

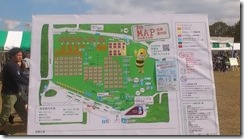

今年も仰木のホームギャラリー、”風曜日にようこそ”の

「クリスマスと干支展」に、出品させてもらいました

いつもの干支の小物は、来年のトリです

でもほぼ毎年買ってる焼き物の干支人形が、なぜか来年の分がありません

聞くと、もうお歳で製作できないそうなんです

なんか寂しいですね~

代わりに、前も買って重宝してるお皿と茶碗を、買い足しました

うちは、いつものアイアンの棚と小物を色々出しました

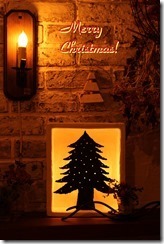

クリスマスっぽいものは、去年好評だった、漆喰塗りの小箱に入れた

アイアンの切り抜きランプです

今年は教会バージョンを追加しましたが、これは季節に関係なく置けると、すぐに売れたそうです

このランプはお店にも置いてるんですが、この季節は自宅でもテレビの上に置いて

ツリー代わりにしています

このツリーを点けて、小田和正の”クリスマスの贈り物”を、見るのが

最近のウチの年末風景です

・

・

そして、年が明ければお正月!

今年もよろしくお願いします

→

→

→

→

→

→

ちなみにこれが以前出したウチのです

ちなみにこれが以前出したウチのです