お隣の梅はピンクが終わったら、次は白が満開になりました

、

サクランボの採れる桜はもう満開です

今年も採らしてもらおうっと♪

、

艇庫の上に飛行機雲を描きながら、ジェット機が真上に飛んでいきました

夜は同じ所に、まん丸のお月さんが出ました

その上に浮かぶ6つの光は・・?

、

窓に映った手作りシャンデリアでした

、

今年はミモザの開花が遅くて、満開にはもう少しです

でもこれ位が長く楽しむには切頃なので、開いてる所だけ切りました

勝手口の手洗い場の壁に、よく似合ってます

、

もちろん家にも飾りました

、

春に向けてネットで取った苗を色々植えました

、

今年は去年よりたくさん植えたので、成長が楽しみです

、

その花が咲く5月に、skogのTさんの提案で、skog時代の作家さん達と一緒に

作品展をここでやることになりました

、

二週目には、そのDM作りのための撮影会も、皆なでやりました

一階のギャラリーだけでなく、家全体を使った展示にしょうと、色々アイデアを相談してます

庭ではガーデン用のファッションも撮りました

詳しいことは、DMが出来たらまたお知らせします

、

そのお客さんを迎えるためにも、古くなった駐車場入り口横の花壇を作り替えました

足場板で囲んでた土留が腐ってたので、レンガに替えました

、

→

→

周りを少し掘って、埋めただけで完成♪

・ ・

レンガ積は早くできるわりに、出来た感がけっこうあって、楽しかったので、

放置してた中門横の花壇の後ろにも、レンガの壁を作ることにしました

befor

、

イメージは去年行った、上野ファームの、”ラピュタの壁”です

目線位のかなり高い壁にしたいので、デザインより、まずは”倒れない”ことです

そこで、真っすぐではなくてL型にして、コーナーはアールにすることにしました

まずブロックでその形の基礎を作りました。長い方には倒れ止めも付けました

→

→

高くレンガを積むときは、普通こんな風に横に積むのですが、枚数と手間を節約するために

何とかこんな風に、縦に積めないものかと思いました

ブロックを積んでから、前面にタイルのように張り付ける方法もあるんですが

フェンス越しとはいえ、裏も見えるので、何とかレンガだけで作りたいのですが・・

色々考えて、金物の補強を後ろに入れることにしました

鉄筋が目立たなくていいんですが、それより曲がりにくいアングルを使うことにしました

ブロック一個に一本ずつ穴に差して、垂直をみながらセメントで埋めました

、

一週間後、セメントが固まったので、いよいよレンガを積んでいきます

、

アングルに沿わせながら積んでいきます

コテで目地のモルタルを塗るのが難しかったので、ゴム手袋をした手で擦りこんでから

はみ出たモルタルは、シャワーで流しました

、

アングルの三角の穴にモルタルを入れて、レンガと接着しますが

2段ごとに、なまし番線で作ったL型の針金も入れていきました

縦積みなので、一日でどんどん積みあがっていきました

、

ところが、10段位積むと少しユラユラしてきました

この高さだとアングルの本数が少なかったのかも

まるでマッチ棒やトランプでお城を作ってるような、スリル満点の作業になってきたので

「わぁー!」とならないうちに、今日はここまでにして、固まるのを待つことにしました

、

一週間後に行ってみると、揺れは収まっていたんですが、シャワーで洗った目地セメントが

表面に白く付いていました

ネットで調べると、洗剤のサンポールで落ちるそうなので最後にやってみます

、

ベニヤでアーチの型を作って、真ん中に窓も付けました

、

とりあえず、これで予定の段数を積み終わりました

縦積したので、予定の半分の150枚程で完成しました(一個89円なので、15000円位)

乾いたら型を抜いて、上に飛び出してるアングルをカットします

、

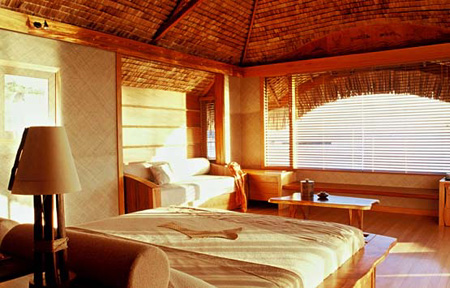

レンガ壁が出来ると、何かここに水の流れるものを置きたくなりました

いわゆる壁泉っぽくして、水音が聞けると癒しの庭になります

、

最初は噴水でもつけようかと思ったんですが、とりあえずはお手軽に

ネットでこんな物をとってみました

ソーラー式の水中ポンプで水を循環させて、上の鉢から下の鉢へ落とす二段の水鉢です

、

実際の物はこんな感じで、本物の石ではなくて、FRP製です

早速、水を流してみると、水の垂れる高さが低くて、肝心の水音がほとんどしません

、

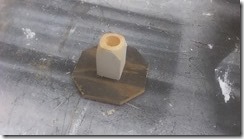

そこで二段目の合体部をかさ上げして、水の落ちる高さを高くすることにしました

、

同じ位の直径の物を探すと、使い古しのプラスチックのペンキ容器があったので、

これをカットして使うことにしました

、

穴に差し込んで、石風にするためにリシンでコーティングしました

、

乾いてから水を流してみると前よりずっと水音が大きくなりました♪

、

レンガ壁の前に置くにはこのままでは低いので、これを乗せる台を作ることにしました

同じレンガで作ってもよかったんですが、自宅にあった植木鉢が何となく合いそうだったので

それをひっくり返した上に、バケツを被せて使うことにしました

バケツの底にベニヤの円板をビス止めしてから、これにも骨入りリシンを塗っていきます

リシンはセメント系外装材ですが、セメントよりずっと付きがいいし、防水効果も高いんです

、

乾いてから、水鉢になるべく合わせた色に塗っていきます

いつものように、ヨゴシもかけてちょっとアンティーク風にします

、

水鉢を乗せてみると、サイズ的にもぴったりで一体物のようにみえます

表面もリシンの凹凸で、けっこうリアルな石っぽくなりました

・

早速、出来たレンガ壁の前に置いてみました

まだちょっと浮いてるけど、周りを植栽すれば、多分もっと馴染んでくるはずです

この日は曇ってたので、ポンプは作動しなかったんですが、晴れた日に

今度は実際に水を流してみようと思います